*人在各种欲望不得满足时处于痛苦的一端,得到满足时便处于无聊的一端。人的一生就像钟摆一样不停地在这两端之间摆动。” *——叔本华

上班时期待放假,长假后期待工作;忙碌时想要休息,休息时又觉得无聊想要忙碌;下定决心改变自己的生活,又在改变发生后被无力感裹挟退回到现状……一边是诗和远方,一边是苟且的日常,在起起伏伏摇摇摆摆中间,日子不就像叔本华的钟摆一样吗?

《最小阻力之路——以创造力修炼取代不断解决问题的人生终极革命》这本书从另一个视角揭示了这种没完没了的人生钟摆为何无法摆到想去的地方。作者身为一名音乐家和作曲家,透过音乐和艺术创作,在书中探讨了行为与结构间的关系,带领读者剖析困住大多数人的庸常结构。

无力感从哪里来?

环境的过度刺激

童年:在童年的时候,很多父母倾向于对孩子使用“如果你不做A,就B(负面性结果)"的策略:

“如果你不好好学习,长大就娶不到老婆!”

“如果你不听话,就没人喜欢你。”

“如果你不好好练琴,就浪费了我和你爸在你身上倾注的关心和爱。"

……

学校:年龄增长带来了周边环境的变化,这种对话的方式确并没有改变。

如果你不和同学好好相处,就得不到大家的支持。

如果你不取得好成绩,就不能考上理想的学校。

……

工作:到了社会上,公司的管理体系还是相同的模式:

如果KPI季度达标,奖励X元。

如果KPI不达标,扣除X元。

……

这样的环境模式让我们养成了避险习惯。采取行动的原因不是因为喜欢,而是因为适应环境或避免麻烦。这种结构中的人们就像环境中的小蚂蚁,被环境迫使着必须采取行动。而那些我们想要的东西,和周边的环境貌似没有半毛钱的关系。

在小孩子看来,人生要做的事就是从大人们所给的无聊选项中去做选择。

结构性冲突

在作者看来,环境的过度刺激,对人们造成的后果就是把自己置身于结构性冲突中。

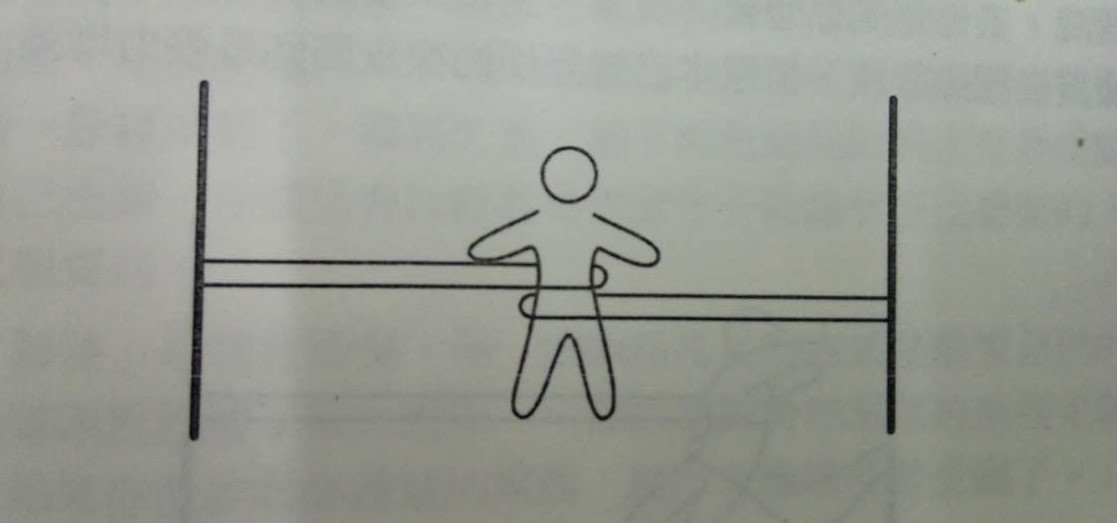

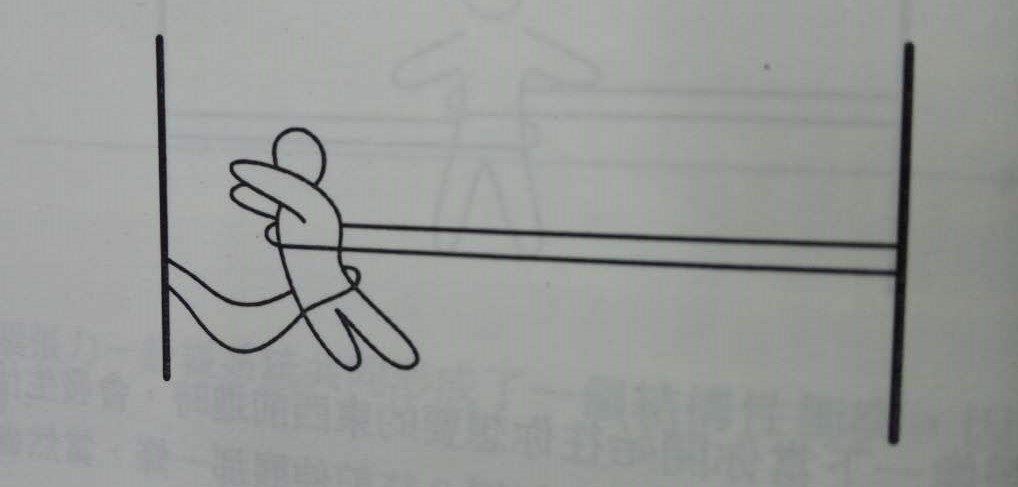

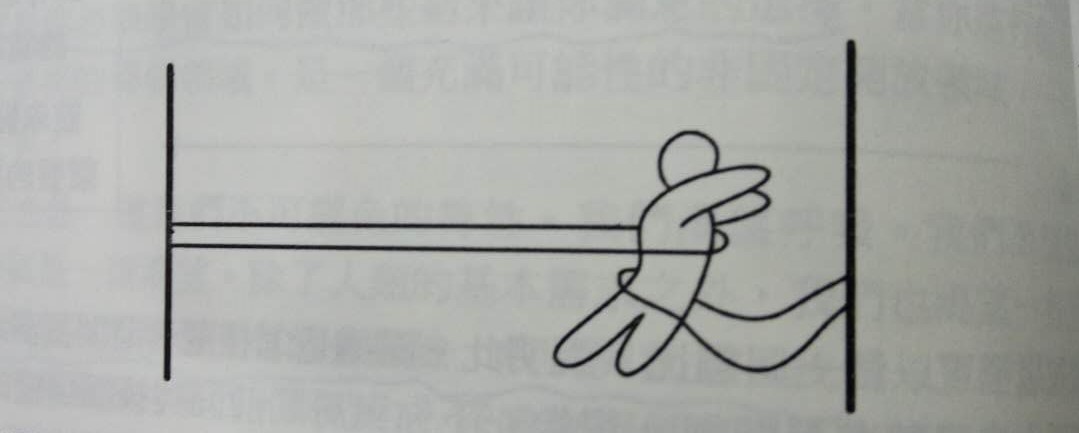

我们就像图中的小人,身上系上了两种方向的力量的绳子。绳子的一端是我们的渴望,绳子的另一端是我们内心坚定无比的信念。

左面的那堵墙写着“我要减肥”,右边的墙上写着“我要吃东西”,开始的时候我们笃定要向走边走,越靠近左边的时候的这一侧对我们的施力越弱,右边的张力也就变的越强。

当这力量强大到一定程度,饥饿感或不适感又拉着我们向“我要吃东西”这个方向走过去。越靠近,通过口腹之欲获得的快感越强烈,身体上“我要减肥”那条橡皮筋对我们的拉力又再次变大,吃东西又再次变的了无生趣不再有吸引力。

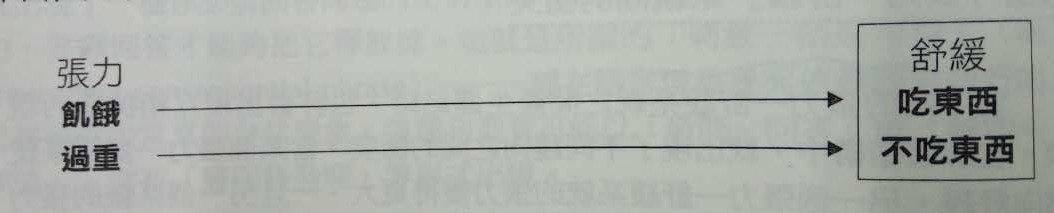

这种张力让人们在减肥和运动(吃东西)之见来回摆荡。

之所以摆荡,是因为可以使张力得到舒缓的两个行为是矛盾的。当一方的力量减弱的时候,另一方的力量被增强,我们会顺着让力量再次减弱的方向去行动。

被困在这种摇摆中,久而久之人们形成一种无力感。以环境为主导的力量会让人去寻找所谓“适宜的”东西:适宜的工作,适宜的环境,适宜的恋爱对象,适宜的生活方式,适宜的经济状况。通过牺牲了生活中真正想要的东西,我们借此换取安全、安稳、与所谓的内心平静。

蠢蠢欲动的创造力

改变不是靠解决问题,而是靠创造出新的结构。

新的结构

有人说,人的一生就是由一连串的问题构成的。学习问题,工作问题,经济问题,健康问题,孩子问题,生活条件问题,环境问题,养老问题……由此人的一辈子就变为了解决各种各样的问题。

与解决问题截然不同的方式,把关注的焦点从问题身上移开,转而投向想让什么事物出现。

解决问题是排除问题;创造是让某种事物出现

如同一位画家作画并不是为了解决什么问题,而是为了用艺术作品来呈现现实世界。画家并不会觉得画作不存在是个问题,所以非把它画出来不可。

创造需要练习

大部分人学习的路径中都不包含对创造力的练习,但我深信人的创造力与生俱来。大部分人适孕年龄的人会有生孩子的冲动,创造新的生命不就是人类最原始创造力的一种表现吗?

但在其他方面的创造需要花费时间去探索和学习。

- 客观检视事实的能力

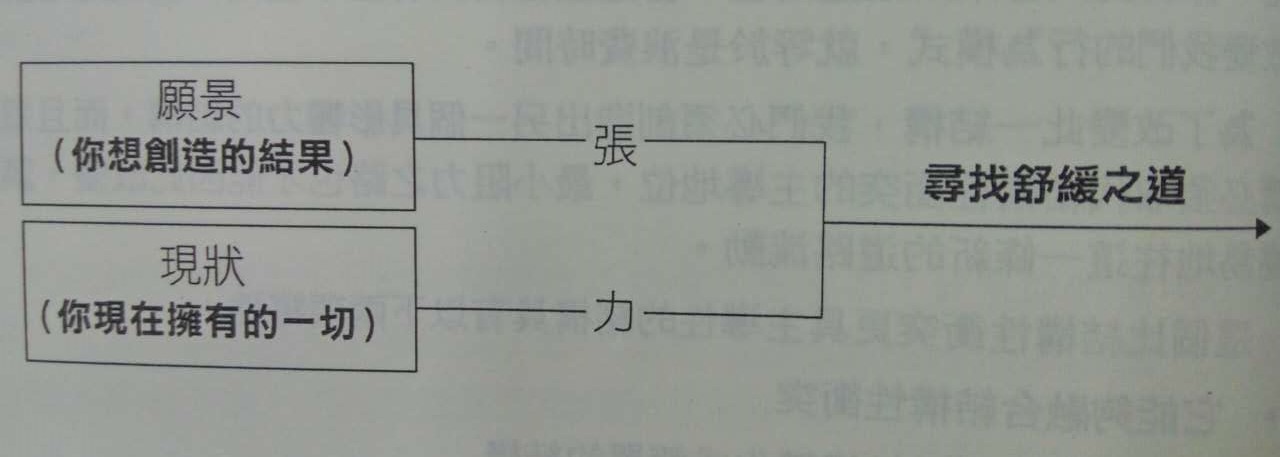

在创造结构中,创造的动力源自于自己的愿景(想创造的结果)和我们现在的现状之间形成的差距,在这种力量下,创造性的行为得以发生。

我们也常常看到很多人看起来有很强的“韧性”,如果人处在在创造模式中,我们就可以清楚的知道情绪不一定能反应出环境的好坏对错。对于目前的“舒服”还是“不舒服”也就不会在意。

- 做选择的能力

选择就是让自己采取有方向性的行动。如果我们不知道自己的方向是哪里,这种方向性行动也就无从谈起。有时候我们也会避免因为选择得到了自己并不想要的结果从而不做选择或拖延做出选择。也这是因为这样,才说明做选择这种能力同样需要练习。

其实每一天我们都在做着无数的选择。早上是再赖一会床还是立刻起床,是乘公交还是地铁出行,中午是出去吃还是叫外卖?晚上是回家看书还是去聚会?十一是出去玩儿还是待在家?

……

这些小的选择看起来无足轻重是因为每一天我们都在练习,已经十分清楚自己想要的结果和选择之间呈现怎样的关系。所以面对日常的选择时可以很快给出答案。当换做是其他大方向的选择,去哪座城市,和什么样的人一起生活,创造什么样的生活……

本质上每一次选择都是一次练习。

- 使用之前的经验,也能忘记它

在创造的过程中,没有任何经验法则可遵循,所有的都是以达到成果为目的。创造的过程变成了功能性的,成果才是最终目的。过去的经验就像我们身上背着的石头,有时候我们把石头拿下来踩在脚下,有时候它妨碍了我们前行也可以丢弃它。

所谓自由有内在与外在的表达形式。外在的自由包括选择的能力与为自己的人生创造环境。内在自由则是不受任何局限的经验。

问题:

在这本书中,作者列出创造者会经常自问的问题:

- 你想要什么?

- 你想要创造出什么成果?

- 如果你达到这个成果,你愿意吗?

- 如果你无法拥有一切,什么对你而言是重要的,重要到你愿意把它创造出来?

- 你希望透过财富、名声、退休或者死亡而获得立刻解脱,还是你想把你所拥有的时间当成资源,设法让你能够创造的事物问世?

愿好问题可以带你打开另一个世界的大门。

如果我们只是追随潮流,那就永远赶不上时代。