**引语:@本子 曾经去云南山区实地调研考察,发现该地方城乡教师福利待遇有着较大的差距。本文从经济学角度阐释该差距出现的原因,以及将该差距进一步细分为三个层面——显性层面、模糊层面、隐形层面。

@本子 认为应当将第一层面的货币工资尽量均衡化,城乡教师待遇差距需要存在,但是应当体现在第三层面的隐形福利上。**

Contents

-

/1/

云南家庭对孩子的教育很关心(至少在县城的家庭如此),就算花费很大很大的代价只要能够恢复他们认为已经减少了的分数,这也是值得的。

精英教育依然是中国县域教育的主要模式,县里最优秀的教育资源往往只集中在一所,教育的服务方仍然是垄断者(至少可以说是不完全竞争者)。

突然间,想到了大学即将毕业阶段,几位老同学围坐在**湖畔谈天说地。走过了二十多年的教育路程(家庭教育与学校教育),无论是来自广东发达地区的同学,还是来自西部地区欠发达地区的同学,都或多或少,或浅或深地有着属于他们自己对教育的看法。

一位经常与我探讨哲学、宗教、经济、管理等人文、社会科学的同学说道:“要想西部地区的教育得到大踏步推进,国家的财政转移支付力度就应该大幅度向西部地区倾斜,让西部地区的教师福利优厚于至少等同于东部地区。”

咋听起来,这是一个逻辑上行得通,并且实际层面可以探讨的建议。然,正如58同城老总经常对求职者说:“你能够想到的问题,为什么作为一个经营团队却没有想到呢?”;

他又说了:“你怎么不想想为什么我们没有按照你的这个建议去改变呢?”他的陈述并不是绝对的“是”,真理并非绝对掌握在多数人手里,天才发明为什么起初并没有得到所谓的“资深业内人士”认可,但这也不阻碍天才能够力排众议成为新发现、新观点的第一人。

-

/2/

但针对同学的建议,在理论层面尤其是逻辑层面很难行得通,况且这确实不是什么富有创新型的观点。

就让我们先来分析一下,这个观点可能导致的不同结局。国家想通过财政转移支付力度来支援西部地区的教育,例如为西部地区提供学校援建费用,为教师提供具有竞争力的教学环境,为学生提供更优厚的加分政策等。

我们暂且不讨论东部地区的纳税人是否愿意,因为这是国家战略需要统筹考虑的诸如社会公平正义等道德词汇。

一谈到社会问题的解决尤其是关涉到社会科学所关注的几个基本元素时,就有一系列牵一发而动全身的复杂问题蹦出来,社会科学的魅力也就在于此。

要给西部地区的教师依照条件的艰苦程度而梯度安排工资,越是艰苦的地方工资的总额月高,即工资总额W=s*艰苦条件C,其中s是大于零的系数。

我们再设想如此安排的均衡条件:工资总额的差距在于艰苦地区的教师课余生活单一导致的幸福感减少,以及艰苦地区的教师可能受到的社会认同感不及县城里的教师引致的心理存在感降低,可能还有其他因城乡差距导致的艰苦地区教师群体生理、心理出现的裂痕。

确实很难考量心理上的这些幸福感缺失需要多大的福利来弥补,但假设我们通过走访调查能够将这些差距因素导致的艰苦感受以福利待遇形式表现出来,诸如在其他教学环境无差异的情形下,距县城50公里的村小学的福利待遇只及距县城100公里的村小学福利待遇的一半。

当然这都是一种假设,并且是最简单的理想化假设,因为各个地方的条件不一样,差距也展现在各个层面,距离县城远近只是一个方面。但我们还是认为条件的差距通过主观感受能够以福利待遇呈现出来,权且当做是一心理函数。

通过各个不同层面的比较,我们的工资福利待遇W=f(当地教学环境E,当地交通状况T,当地村民教育意识C,.......),这个函数囊括了体现教学差距的主要因子,尤其体现在教学环境(学校硬件设施,学校师资队伍,学校课余生活等),交通状况(距离县城远近,购买生活必需用品便利程度等),村民教育意识(重视基础教育程度,邀请教师到家做客的概率等)三个层面。

通过这个函数,我们之前提及过能够以福利待遇货币的形式来弥补这三个层面所导致的艰苦条件,以此达到无论是在乡村还是在县城都享受到一致的福利待遇,这个均衡条件在第一阶段权且是实现了。

此刻,我们再做出一个假设:一个是偏僻乡村的A教师,一个是繁华县城的B教师,根据上面的函数,他们的福利待遇分别是A获得4000元/月,B获得3000元/月。

注意了,我们这个假设只是在①西部地区同一县城里的小学教师群体使用,并没有使用在最初提及的②东西部地区财政转移支付以达到东西部教师大致同等程度的福利待遇,因为作为梯度工资安排两者(①、②)类比是可以进行的。

A、B两位不同地区的教师因为享受到的条件不同而有1000元的工资差距,这差距中包括了所有给A造成不方便的因素,再譬如,生病当地医院不能开展救治只能求助于县城医院而给生命造成的不确定因素;

当地公路基础设施落后往返于学校—集市所可能遭受的交通事故。现在A教师即使在偏僻乡村执教,他的心理差距已被货币化补贴抹平,他认为在A地区执教没有什么不妥,没有失落感,无论是生理上还是心理上他都找不到差距了。如此而言,这个县城的乡村教师VS县城教师安排近乎均衡,都很高兴工作在目前的教育岗位上。

-

/3/

然而,再想一想这是否与现实相符呢?其中是不是有很多想象的成分呢?

当前的主流经济体系无可厚非地落在了市场经济体系肩膀上,市场经济其实最主要考虑的是效率,也即是帕累托最优。

这个经济体系最大的力量在于通过价格杠杆发现最优秀的资源,将此资源用在最有竞争力的领域。比如一极度稀缺资源有两种用途,一是用于a领域,一是用于b领域,那到底该用在哪一领域呢?

很多人会说,两领域都可以配置一些,但具体怎么配置呢?其配置的比例如何?这就需要依靠透明的价格杠杆去发现配置比例了。

在相同情况下,a领域愿意以5个单位价格购买此稀缺资源,b领域愿意以3个单位价格购买此稀缺资源,那配置比例一下清晰明了为5:3。

市场经济就是如此富有创造力,谁能够提供富有竞争力的价格,谁就能够在市场中获胜,市场也就愿意让这个市场主体提供经济产品,因为符合帕累托最优条件。

这见怪不怪,公务员系统中,处级干部,科级干部,副科级干部,科员是一个个梯度的薪酬排列体系,如果你觉得他们的实际规定工资是一个层次,那你可以挖掘体制外的可能收益是否存在差距。

若按照上文提及的那样囊括所有的城乡差距因素,将其逐一转化为货币化的补贴,做到十足的同工同酬(注意,此处的同工同酬是最理想化的“完全”同工同酬),教育系统教师群体的区域分布就会按照之前固有的分布点排列,除非有新老更替而补充新鲜血液外不会出现太大的移动。你相信这样的均衡系统么?

这有点像社会主义甚至共产主义的模式,人们都是一样穷,人们都是一样富,没有不均衡,没有不对等。

但若深究一番,你会发现这样的福利待遇安排最终导致社会犹如一坑死水,没有风的吹动就丝毫不见一丝波澜,人们都满足于现状,只因向县城迁移的福利待遇没有增加,反而在显性货币化上是减少了的。

-

/4/

现实是,我们的同工同酬仍然停留在同工种要求显性货币化方面相同:①要求在乡村教书获得的货币化报酬至少不低于在县城教书获得的货币化报酬,②若再把其他看得见的福利待遇(住房、医疗、养老)考虑进去,也要求乡村教师与县城教师的待遇不相伯仲,③况且这里还有曾经提到过的看不见的福利待遇(教学环境,交通状况,村民教育意识等)能够制造城乡差距。

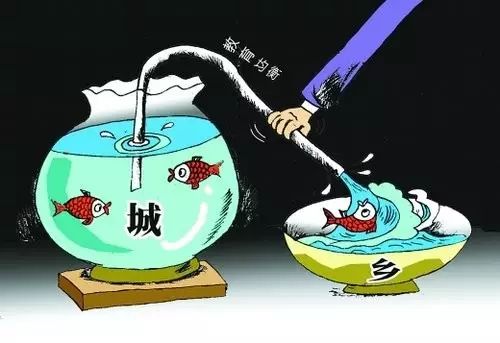

意即在城乡教师群体的待遇方面需要考虑三个层面的差距,一是显性货币化报酬,二是模糊的如住房等福利待遇,三是隐形的如教育意识等福利待遇。

现在很多时候,城乡教师群体的差距可能连第一个层面都没有跃过去,这就是最大的不公平了,同工至少在显性货币化报酬方面同薪酬,不然就必定导致教育中的歧视。

很多地区,即使第一个层面经过艰苦改革迈过去了,但对于第二个层面的模糊福利待遇就束手就擒了,只因主管教育系统的人士以及执教于县城的教师群体都一致地认为城乡之间的教师群体一定要有差距,不然就不能选拔到最兢兢业业并教学优秀的教师到顶级学校执教,可是他们从来没有看到,即使看到也忽视至少缩小了对于第三层面的隐形福利待遇的差距。

城乡差距是方方面面的,很多群体都只看到一两个层面,就觉得这是差距的全部,也需要在此层面拉开差距凸显市场的帕累托效率原则。

这是不可取的,我们上文分析过如果把城乡教师所想到的全部差距包络在工资函数中,那这样的教育系统犹如一潭死水,不存在竞争也自然不利于选拔优秀的教师教育资源,在乡村与在县城教师实际待遇(名义货币化待遇乡村教师反而高出县城教师一大截)在此函数中就完全相等了,教师就没有任何动力去迈向更高台阶(此时的分析,需要我们忘记所有的城乡差距,因为我们函数中把所有差距通过货币化报酬展现出来了)。

即使可以实行也难以行得通,诸如交通隐患导致对生命的不确定性需要怎样的函数转化成货币化报酬,若在乡村执教课余活动较少引致的心理孤单感觉增多又该怎样转化成货币化报酬呢?

有些是概率性的事件,有些是纯心理性的事件,每个人的命运安排不同,每个人的心理感觉不同,该依照什么标准来进行转换呢?

强调一句行文结论:

城乡教师的福利待遇差距应该是需要存在的,只有如此方能符合帕累托最优原则这个市场经济中的基石,否则将是一潭死水,社会停滞不前。

城乡教师的福利待遇差距不应该体现在第一层面的显性货币化报酬,也不应该体现在第二层面模糊的福利待遇,而是应该将其定位在第三层面的隐形福利待遇。

现在的城乡教师福利待遇往往是第一层面都没有达到,这种行业内的同工不同酬的现象是不可取的,因为这是行业内部歧视,其实从另一角度看到的是行业内部的垄断。

你并不陌生在同一行业中,垄断性的国企职工与民营企业职工在第一层面的显性货币化报酬方面都差距甚远,这不是行业内部的歧视又该叫做什么呢?

说得再形象一些,城乡教师的福利待遇差距应该体现在马斯洛需求层次的一、二层面之上,更多的体现在马斯洛需求层次的三、四、五层面,这些需求层面很难以统一的货币化,往往也是我们最应该这种强调的层面。

注本文系原创,转载请联络作者